2025年10月28日、厚生労働省は令和7年版(令和6年度)の「過労死等防止対策白書」(以下、過労死白書)を公表しました。これは、企業が過労死等を防止するために講じた施策の状況を毎年国会に報告するための法定白書です。

なお、過労死等の定義は、過労死等防止対策推進法 第2条にもとづき、

- 業務における過重な負荷(長時間労働やストレスなど)による脳血管疾患(脳卒中など)または心臓疾患(心筋梗塞など)を原因とする死亡

- 業務における強い心理的負荷による精神障害(うつ病など)を原因とする自殺による死亡

- 死亡に至らなくても、上記のような脳血管疾患や心臓疾患、精神障害を発症すること

となっています。

最新のデータを見ると、依然として日本の労働環境に過労死等の発生リスクがあることを示しています。過労死白書の内容をもとに、企業が特に注意すべき現状の課題と、実施すべき具体的な対策を解説します。

また、去る10月21日に日本初の女性首相である高市早苗総理大臣が誕生し、高市政権が発足したことはご存知でしょう。高市政権下では、労働時間規制の緩和など「働き方改革」の見直しにも着手される予定ですので、その点も最後に触れます。

労働時間と有休取得は改善傾向

労働時間と休暇に関するデータは、改善の傾向がある一方で、目標達成にはまだ距離がある現状を示しています。

1. 週60時間以上労働の割合は減少、5%の目標達成には至らず

週労働時間が40時間以上の雇用者のうち、60時間以上の雇用者の割合は減少傾向にあり、令和6年は前年から0.4ポイント減少し8.0%となりました。しかし、令和6年8月2日に閣議決定された「過労死等防止対策大綱」(以下、大綱)の目標値である5%の達成には至っていません。

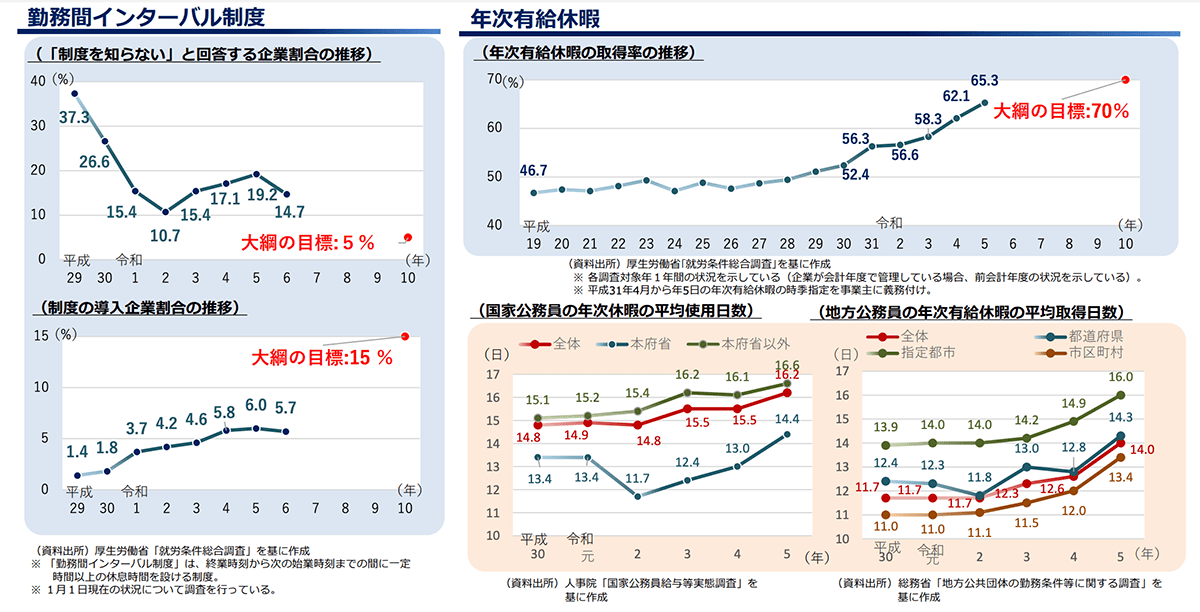

2. 勤務間インターバル制度の導入は停滞

終業から次の始業まで一定時間以上の休息を確保する勤務間インターバル制度について、そもそも「この制度のことを知らない」という企業の割合が14.7%と、前年に比べて4.5ポイント下がったのはよい傾向です。一方、制度の導入企業割合は5.7%と、前年より0.3ポイント低下しています 。これは大綱の目標である15%と比べても低い水準であり、労働時間の「長さ」だけでなく「間隔」を確保する対策の周知や普及が急務であることを示しています。

3. 年次有給休暇の取得率は過去最高の65.3%を記録

年次有給休暇の取得率は9年連続で増加し、令和5年は65.3%と過去最高を記録しました(年次有給休暇の取得率は、令和6年のデータではなく令和5年のデータが最新です)。これは、平成31年4月からの年5日の年次有給休暇の時季指定義務付けの成果と考えられます。大綱の目標である70%には届いていませんが、確実に近づいていることがわかります。

深刻化するメンタルヘルスと対策の遅れ

過労死等の労災認定件数は、特にメンタルヘルスに関わる精神障害で深刻な傾向を示しています。

1. 約7割の労働者が強いストレスを抱える

仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスがあるとする労働者の割合は68.3%です。大綱の目標は50%とされており、まだまだ高い水準で推移しています。

2. メンタルヘルス対策の取り組み割合は微減

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.2%と、前年より0.6ポイント低下しました。また、労働者数50人未満の小規模事業場におけるストレスチェックの実施割合は33.5%にとどまっており、大綱の目標である50%には程遠い状況です。

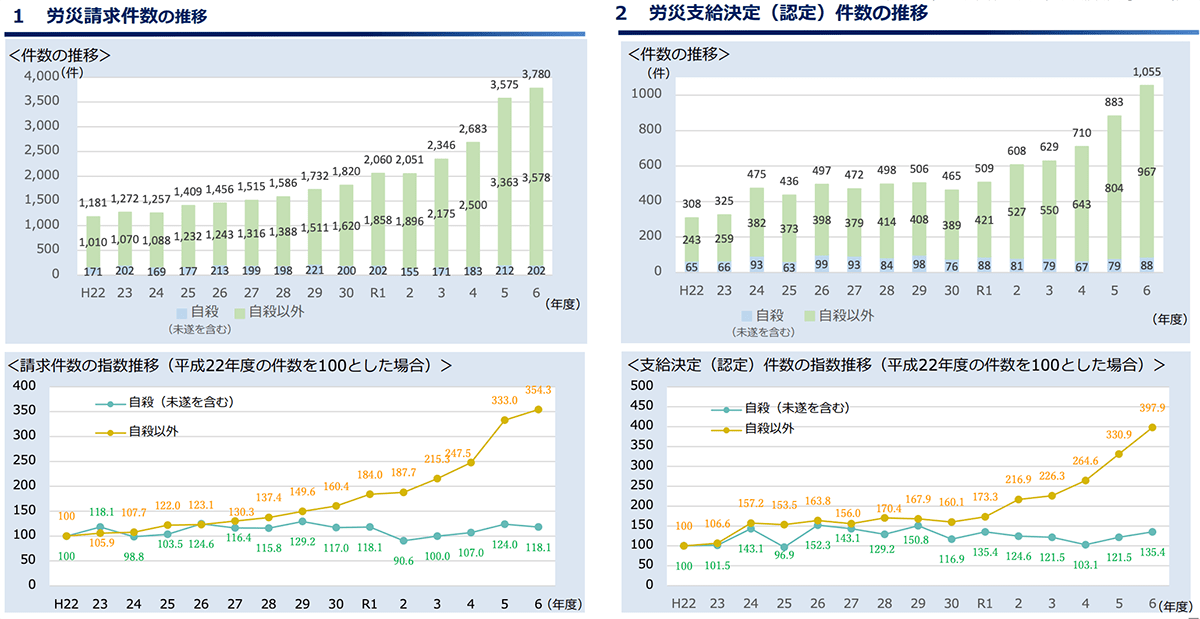

3. 精神障害の労災認定件数が過去最多を更新

民間雇用労働者の精神障害に係る労災支給決定(認定)件数は、令和元年度以降、増加傾向が続き、令和6年度は1,055件に達し、自殺(未遂を含む)事案の件数も前年度より増加しています(88件)。一方で、脳・心臓疾患の認定件数も令和4年度以降増加傾向に転じ、令和6年度は241件に達しています。

令和6年度(2024年度)の労災認定件数については、以下の過去記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

過去記事:2024年度の精神障害の労災認定が1,055人で過去最多。パワハラ防止法の実効性に疑問?

精神障害の労災認定は「対人関係」が最多

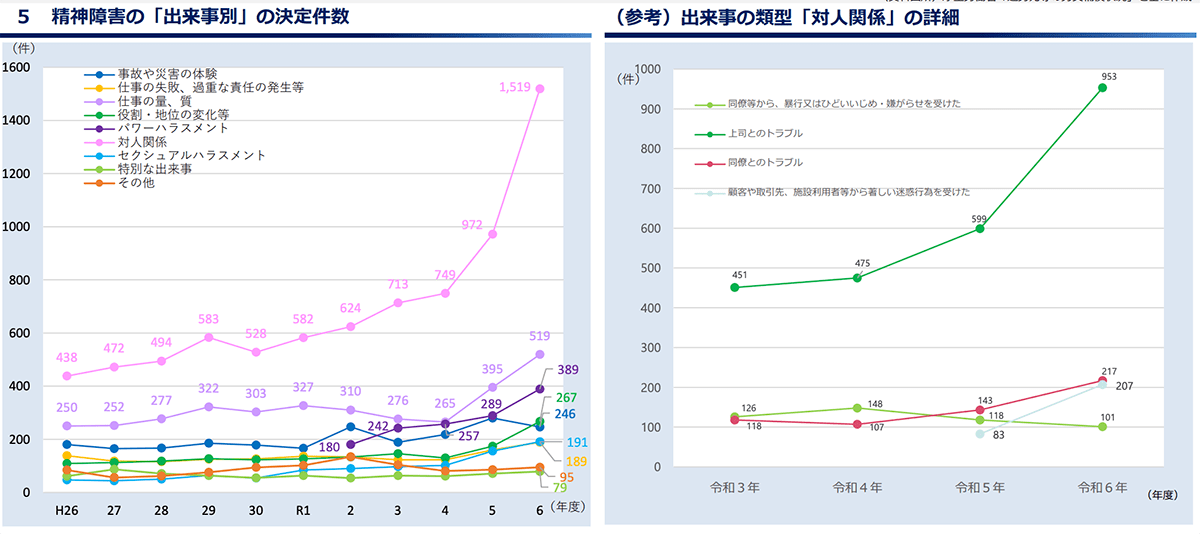

精神障害の労災認定を分析すると、発病の要因となった「出来事」の類型でもっとも件数が多いのは「対人関係」あり、特に令和5年度には972件、令和6年度には1,519件と大幅な増加しています。

1. 「対人関係」の中でも「上司とのトラブル」が6割以上

1,519件の「対人関係」のうち「上司とのトラブル」が6割以上を占めており、令和6年度は前年度の599件から大幅に増加し、953件となっています。また、令和2年度から独立した項目となった「パワーハラスメント」を要因とする決定件数も、令和6年度は389件となっています。

このデータから、組織内のコミュニケーション、特に上司と部下の関係性の悪化が、精神障害による労災認定の最大の要因となっていることが読み取れます。

2. 重点業種で特に増加する精神障害

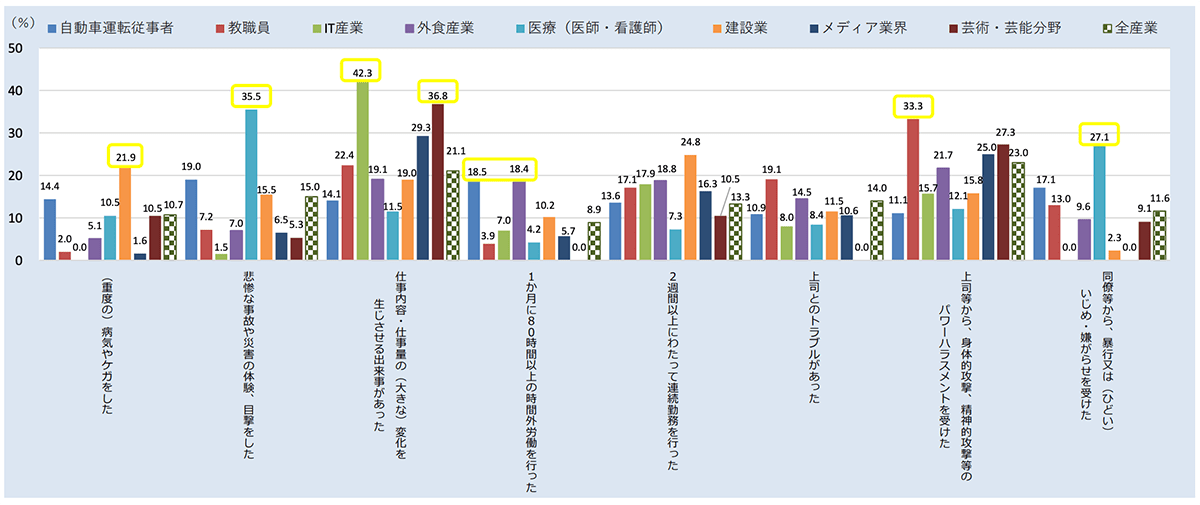

大綱で重点業種とされている業種(自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界、芸術・芸能分野)では、精神障害事案の増加傾向が顕著です。

具体的には、

- 医療(医師・看護師)

精神障害事案の平均事案数が、平成23〜25年度(14.7件)と比べ、令和2〜4年度は約3倍(46.7件)に増加。

「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」「いじめ・嫌がらせを受けた」の割合が高い - 教職員

「上司とのトラブル」「パワーハラスメント」の割合が高い - 自動車運転従事者、外食産業

「1か月に80時間以上の時間外労働」の割合が高い - 建設業

「(重度の)病気やケガをした」「2週間以上の連続勤務」の割合が高い - IT産業、芸術・芸能分野

「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」の割合が高い

といった傾向が明らかになっています。

企業が実施すべき3つの対策

過労死白書では、働き方改革の成果が見られる一方で、過重労働やハラスメントを背景とした精神障害リスクが依然として高いことを示しています。

企業が「対岸の火事」として捉えるのではなく、今すぐ具体的かつ実効性のある対策を講じる必要があります。

1. ハラスメント対策の徹底と管理職の育成

精神障害の最多要因である「対人関係のトラブル」と「パワハラ」を解消するため、管理職などに対するハラスメント防止と適切な指導に関する研修を強化する必要があります。具体的には、心理的安全性(psychological safety)に関する管理職のスキル向上が最優先事項となるでしょう。

2. 勤務間インターバル制度の導入と浸透

導入企業割合が低い「勤務間インターバル制度」の導入を積極的に検討し、従業員への周知徹底を図ることが大切です。単に導入するだけでなく、制度の形骸化を防ぐため、終業時刻の記録と休息時間確保のモニタリングを義務化することが重要だと考えます。

3. 小規模事業場へのメンタルヘルス支援の強化

ストレスチェック実施率が低い労働者数50人未満の事業場に対して、産業医や外部EAP(従業員支援プログラム)サービスとの連携を強化し、相談窓口の利用を積極的に促す必要があります。令和5年度(2023年度)の厚生労働省によるストレスチェック実施率調査では、50人以上の事業場は81.7%であるに対し、50人未満の事業場は34.6%と低水準にとどまっています。

高市政権下での「働き方改革」の見直し

高市早苗首相は2025年11月5日の参議院本会議で、立憲民主党の議員から「労働時間規制緩和の検討について長時間労働の再拡大につながり働く人を守る流れに逆行するのではないか」と問われたのに対し、労働時間規制の弊害に懸念を示した上で、「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討を行うことについて指示した」と述べ、さまざまな意見やニーズを踏まえ検討を深めていく意欲を示しました。

また、高市首相は「働き方改革関連法の施行から5年以上経過したことを踏まえ、現在、厚生労働省の審議会において、議論が行われていると承知している。労働時間規制については、人手不足で仕事があるのに受注できないといった意見や、月100時間の残業は過労死認定ラインであり変更すべきではないといった意見など、さまざまな意見があると承知をしている」と指摘。

その上で、「残業代が減ったことによって、生活費を稼ぐために無理をして慣れない副業することで健康を損ねる方が出ることも私自身は心配をしている」と、働き方改革による労働時間規制の弊害について懸念を示しました。 さらに、「今般、私から厚生労働大臣など関係大臣に対して、心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討を行うことについて指示したところだ。さまざまな意見をお伺いしつつ、働き方の実態とニーズを踏まえ、検討を深めていくべきものと考えている」と強調しました。

高市首相は、就任直後の10月21日に上野賢一郎厚生労働大臣に対して、次のとおり「働き方改革」の見直しを指示しています。

- 労働時間の上限規制の見直し

現行の「働き方改革関連法」で定められた、罰則付きの時間外労働(残業)の上限規制(原則:月45時間、年360時間など)について見直しの可能性が指摘されています。 - 裁量労働制や高度プロフェッショナル制度の対象拡大・要件緩和

一部の専門職などに限定されている制度の対象を広げることや、年収要件(高度プロフェッショナル制度)を引き下げることが検討されています。 - 兼業・副業の通算管理の見直し

現行では本業と副業の労働時間を合算して管理していますが、この管理方法の見直しも検討されています。

これらの見直しの背景には、介護、物流、飲食などの人手不足が深刻な業界からの要望である「人手不足の解消」、テレワークや成果主義の浸透、もっと働きたいという意欲を持つ働き手のニーズに応える「多様な働き方の促進」、労働時間規制が賃金・所得向上を阻害しているとの指摘に対応するための「所得向上」の3つがあるといわれています。

まとめ

過労死等の防止は、単なる法令遵守ではなく、企業の持続的な成長と優秀な人材の確保に直結する重要な課題です。白書が示すデータと危機感を正面から受け止め、具体的な施策を実施することが求められます。

一方、高市政権下で示された「働き方改革」の見直しで触れられている「人手不足の解消」や「所得向上」について、企業や国民からの強い要望があることも事実です。「働き方改革は、実は『働かせない改革』だ」という声が一部にあるとおり、もっと働きたい、収入を得たい人にブレーキをかけてしまっている面があるでしょう。

不幸にも過労死等が発生することを極力減らしながら、かつ、企業や国民にとってよりよい働き方を追求できる社会を目指すべく、私たちも政府の方針や厚生労働行政の動向に注目していきましょう。