パワハラ防止法(労働施策総合推進法)が2022年4月に全面施行されてから約3年(大企業は2020年6月から)。

日ごろ働く私たちの意識としても、「パワハラが行われることはおかしい」「パワハラは許されない」と考えるのが当然となった感がありますが、必ずしもそうとはいえないようです。

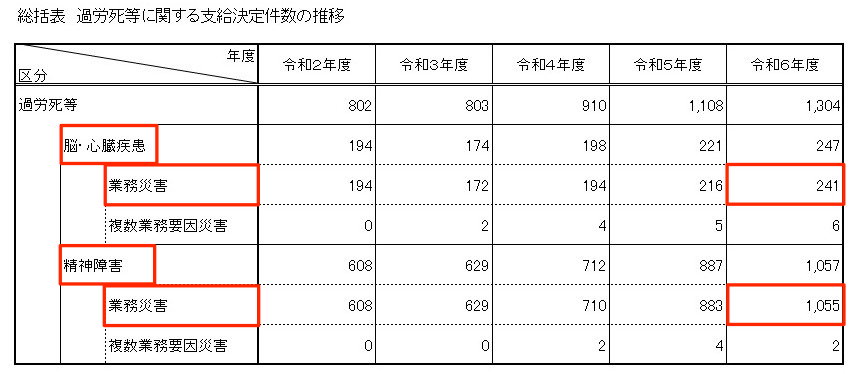

厚生労働省が6月25日に公表した2024年度(令和6年度)の「過労死等の労災補償状況」によれば、

- 過労死等に関する請求件数:4,810件 (前年度比212件増)

- 決定件数:4,312件(前年度比1,033件増)

- 支給決定件数:1,304件(前年度比196件増)

※ このうち、死亡・自殺(未遂を含む)件数:159件(前年度比21件増)

となっており、いずれの件数も過去最多を記録しています。

参考:厚生労働省「令和6年度『過労死等の労災補償状況』を公表します」

過重な業務や仕事上の強いストレスが原因でうつ病などの精神障害となり、労災と認められた人は1,055人に、脳梗塞や心筋梗塞などの脳・心臓疾患を発症し、労災と認められた人は241人にのぼり(業務災害に限る)、どちらも6年連続で過去最多を更新しつづけています。

つまり、パワハラ防止法に効果があったのかどうか、極めて疑わしい状況が浮き彫りとなっているのです。

画像出典:厚生労働省「令和6年度『過労死等の労災補償状況』を公表します」

※ 赤枠は筆者

以下では、厚生労働省の調査をもとに、「精神障害の労災」と「脳・心臓疾患の労災」の内訳と原因を見たあと、パワハラ防止法の実効性について考えてみます。

精神障害の労災と脳・心臓疾患の労災の内訳

精神障害の労災

過重な業務や仕事上の強いストレスが原因で精神障害となり、労災が認められた1,055人の内訳は次のとおりです。

性別

- 男性:552人

- 女性:503人

年齢

- 19歳以下:8人

- 20代:243人

- 30代:245人

- 40代:283人

- 50代:225人

- 60歳以上:51人

業種

- 医療・福祉:270人

- 製造業:161人

- 卸売業・小売業:120人

- 運輸業・郵便業:110人など

なお、精神障害となり、労災が認められた人のうち、自殺(未遂を含む)をした人は88人(前年度比9人増加)です。

脳・心臓疾患の労災

過重な業務や仕事上の強いストレスが原因で脳や心臓の疾患を発症し、労災が認められた241人の内訳は次のとおりです。

性別

- 男性:229人

- 女性:12人

年齢

- 19歳以下:0人

- 20代:0人

- 30代:8人

- 40代:60人

- 50代:129人

- 60歳以上:44人

業種

- 運輸業・郵便業:88人

- 宿泊業・飲食サービス業:28人

- 製造業:24人

- 卸売業、小売業:20人など

なお、脳・心臓疾患を発症し、労災が認められた人のうち、死亡した人は67人(前年度比9人増加)です。

労災認定の内訳データからわかること

まず、性別に注目すると、精神障害は男性552人、女性503人と男女差が少ないのに対し、脳・心臓疾患は男性229人、女性12人と圧倒的に男性が多いことがわかります。男性のほうが、肉体的な負担の大きい業務、重い責任のある仕事、長時間労働などと相関が強いこと、生物学的に脳・心臓疾患のリスクが女性よりも高いことが原因と考えられます。

次に、年齢については、精神障害は20代から大幅に増え、30代、40代、50代まで200人を超えています。ピークは40代の283人です。一方、脳・心臓疾患は19歳以下と20代はゼロですが、30代が8人、40代が60人、ピークの50代では129人です。これは、精神障害は年齢の高低との相関は弱く、脳・心臓疾患は相関が強い、つまり、年齢が高いほど脳・心臓疾患のリスクが高くなることと、強い業務負荷やストレスが不幸にも重なってしまった結果と考えられます。

最後に、業種については、精神障害は医療・福祉が最多で270人、次いで製造業が161人です。一方、脳・心臓疾患は運輸業・郵便業が最多で88人、次いで宿泊業・飲食サービス業が28人です。医療・福祉では精神的なストレスが非常に高いこと、運輸業・郵便業では肉体的な負担が非常に多いことが読み取れます。

精神障害の労災と脳・心臓疾患の労災の原因

精神障害の労災と認められた1,055人の原因を、多い順から挙げると

- 上司などからのパワハラ:224人

- 仕事内容や仕事量の大きな変化:119人

- 顧客や取引先、施設利用者などからの著しい迷惑行為(いわゆるカスハラ):108人

- セクハラ:105人

- 業務に関連した悲惨な事故や災害の体験や目撃:87人

となっています。

もっとも多いのが「上司などからのパワハラ」であり、人格を否定するような言動や、業務の適正な範囲を逸脱した要求が、労働者に深刻な精神的苦痛を与えている実態がわかります。

一方、脳・心臓疾患の労災と認められた241人の時間外労働時間は、

- 45時間未満:0人

- 45時間以上〜60時間未満:1人

- 60時間以上〜80時間未満:46人(うち死亡15人)

- 80時間以上〜100時間未満:80人(うち死亡26人)

- 100時間以上〜120時間未満:40人(うち死亡5人)

- 120時間以上〜140時間未満:21人(うち死亡5人)

- 140時間以上〜160時間未満:10人(うち死亡3人)

- 160時間以上:16人(うち死亡3人)

- その他(短時間の過重業務・異常な出来事):27人(うち死亡10人)

となっています。

このように、脳・心臓疾患の労災は、過剰な長時間労働が大きな要因となっています。人手不足や過剰なノルマなどが背景にあり、労働者の心身に過重な負荷をかけているといえます。特に、月60時間以上の時間外労働から脳・心臓疾患の労災が急激に増えることがわかります。月あたりの実働日数を20日と仮定すると、1日平均3時間以上の残業です。

さらに、両方に共通する要因として、労働環境の複雑化と労働者の意識変化も挙げられるでしょう。コロナ禍によって労働環境や働き方が変化し、個々の労働者が感じるストレスの原因が多様化しています。また、労働者の権利意識の高まり、労災認定基準の変更(2023年9月)により、これまで表面化しにくかった被害が申請・認定されやすくなった影響もあるでしょう。

参考:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」

パワハラ防止法の実効性への疑問

パワハラ防止法は、事業主に対して相談窓口の設置や再発防止策などを義務づけており、職場のハラスメント対策における意識向上に一定の効果をもたらしています。しかし、法律の施行によって、労災が減るどころか増えてつづけている現状を見れば、その実効性に疑問を抱くのも無理からぬことです。

筆者は、パワハラ防止法の実効性を阻害する要因として、次の3つがあると考えます。

1. パワハラの定義と実態のズレ

パワハラ防止法では、パワハラの3要素(優越的な関係、業務の適正な範囲を超えた言動、身体的・精神的苦痛)を定義していますが、指導や注意との線引きが難しく、過度な叱責などの不適切な言動であっても「業務の適正な範囲」と判断される余地があるなど、パワハラが正当化されてしまうことがありえます。

2. 形式的な対策にとどまっていること

相談窓口が設置されていても、「相談したことで不利益な扱いを受けるのではないか」「相談しても解決しない」といった懸念から、被害者が声を上げにくい状況があります。

また、企業や組織によっては、研修の実施や窓口設置が形式的なものにとどまっている場合があります。パワハラ、セクハラ、カスハラなどが起きにくい環境整備、過度な長時間労働の是正など、根本的な職場環境の改善まで踏み込めていないケースが多いのが実情です。

3. パワハラ行為への罰則規定が不在

パワハラ防止法には、パワハラ行為そのものに対する直接的な罰則規定がありません。是正勧告に従わない場合の企業名公表制度はありますが、強い抑止力とはなっていないのが現状といえます。

まとめ

労災認定件数の増加は、日本の職場に根強く残るハラスメントや長時間労働の問題が解消されていないことを示しています。

今年5月に労働安全衛生法が改正され、従業員50人以上の事業所に義務づけられている職場のストレスチェックがすべての事業所に拡大されることが決まりましたが、これには労災の件数が増えていることが背景にあるという意見もあります。

参考:NHK「仕事上のストレスで精神障害に 労災認定 昨年度は最多1055人」

法律の整備は、問題解決に向けた大切な一歩ですが、それだけで職場の文化や環境、個々の労働者の意識が直ちに変わるわけではありません。

今後、パワハラ防止法の実効性を高めるためには、経営層がハラスメント根絶への強い意志を示すこと、ハラスメント対策を全社的な取り組みとして徹底すること、従業員一人ひとりへの継続的な啓蒙といった、継続的な取り組みが不可欠だと考えます。